К моменту рождения ребенка его нервная система , по сравнению с другими органами и системами, наименее развита и дифференцирована. В то же время именно к этой системе предъявляются очень большие требования, так как она обеспечивает приспособление организма к условиям окружающей среды и регулирует жизненно важные функции новорожденного.

В молодой центральной нервной системе волокна оставшегося пирамидального тракта теперь могут образовывать новые коллатерали, которые растут по средней линии и иннервируют денервированные области. Здесь, после поражения пирамидального тракта с одной стороны, волокна оставшегося пирамидального тракта были отмечены индикатором. Некоторые волокна, которые обычно иннервируют только ипсилатеральную сторону спинного мозга, образуют новые коллатерали, которые появляются под прямым углом, растут по срединной линии и повторно зануждают денервированную сторону.

В процессе приспособления должен установиться обмен веществ, должны перестроиться работа органов дыхания, кровообращения, пищеварения. Все эти системы после рождения ребенка начинают функционировать по-новому. Согласованную деятельность всех систем и органов должна обеспечить именно нервная система .

У новорожденных масса головного мозга относительно велика - 1/8-1/9 массы тела, тогда как у взрослого головной мозг составляет 1/40 массы тела. Головной мозг уже в момент рождения является одним из наиболее развитых по своим размерам органом, однако это еще не говорит о его функциональных возможностях. В течение первых 6 мес. жизни масса головного мозга увеличивается на 86,3%. В период от 2 до 8 лет рост головного мозга замедляется и в последующем масса его изменяется незначительно.

Отдельные электрофизиологические записи и авторадиография были использованы для того, чтобы показать, что зрительные стимулы обрабатываются в областях, которые распределены в полосках по первичной зрительной коре и получают их информацию от одного глаза или другого, столбцов глазного купола. Отправной точкой их обучения являются случайные колебания количества иннерваций кортикальных нейронов в верхних нервных волокнах. Развитие обусловлено координацией одновременного возбуждения волокон, возбуждаемых стимуляцией одного и того же глаза в конкуренции с входом от двух глаз.

К концу 1-го полугодия жизни ребенка его мозг макроскопически приближается к мозгу взрослых, но имеет ряд морфологических особенностей, лежащих в основе всей жизни ребенка, его физического и психического развития, специфичности реакций на многие факторы внешней среды.

Мозговая ткань ребенка богата водой, содержит мало лецитина и других специфических органических веществ. Борозды и извилины выражены слабо, серое вещество мозга плохо дифференцируется от белого вещества. После рождения продолжается изменение формы, величины борозд и извилин: борозды становятся глубже, извилины - крупнее и длиннее. Образуются новые мелкие борозды и извилины. Особенно энергично этот процесс совершается в первые 5 лет, что приводит к увеличению общей поверхности полушарий головного мозга.

Таким образом, происходит самоорганизованная однородная, неперекрывающаяся разметка комнаты. С компьютерным симуляцией это можно понять во многих деталях. Помехи могут нанести непоправимый урон в течение этой чувствительной критической фазы. Если, например, глаз закрыт, он не будет функционировать позже или только в ограниченной степени. Было также показано, что проекционные поверхности интактного глаза в первичной зрительной коре расширились за счет полей, лишенных силы. Конкретные лишения также оставляют необратимые следы в течение этого периода: например, если котята хранятся в комнате, стены которой окрашены исключительно вертикальными полосками, они больше не смогут воспринимать горизонтальные полосы.

Нервных клеток в больших полушариях у новорожденного столько же, сколько и у взрослого, но они еще незрелые. Нервные клетки имеют простую веретенообразную фopмy с очень небольшим числом ответвлений и расположены сравнительно близко друг от друга. Процесс созревания нервных клеток в разных отделах головного мозга совершается неодинаково энергично: для клеток коры он заканчивается к 18-20 мес., в продолговатом мозге - к 7 годам. Приблизительно к этому времени завершается миелинизация нервных волокон.

Нейроны, действующие как соответствующие детекторы признаков, не являются или едва ли возбуждаемыми стимулами, для которых они были бы чувствительны при нормальном развитии. Не только ограничение сенсорных стимулов, но и физические упражнения воздействуют на мозг. Крысы, содержащиеся в сложной среде, имеют более высокую синаптическую плотность по сравнению с контролем в среде с низким раздражением. Как количество синапсов на нейрон, так и степень разветвления дендритов и количество везикул в пресинапсе больше.

Аналогичные результаты были обнаружены в переднем мозге после поведенческой тренировки и в определенных зонах мозжечка после тренировки. Хартвиг Хансер, Вальдкирх Кристин Шолтисек. Лотар Пикенхайн, ЛейпцигПроф. Г.: Нервные клетки и нервные системы. С.: Сравнительная анатомия позвоночных. Гейдельберг Вольперт, Л.: Биология развития, стр. 393-. Рисунок 1: Организация гигантских волокон в нервной системе американского таракана.

Спинной мозг к моменту рождения ребенка оказывается более совершенным по своему строению. Он относительно длиннее, чем у взрослого (поэтому спинномозговые пункции у детей производят между 3 и 4 поясничными позвонками).

Соответственно мофологическим особенностям у ребенка наблюдается и ряд особенностей функций нервной системы. Поскольку кора, пирамидные пути, полосатое тело к рождению ребенка недостаточно развиты, все жизненные функции у новорожденного регулируются межуточным мозгом, т. е подкорковыми центрами.

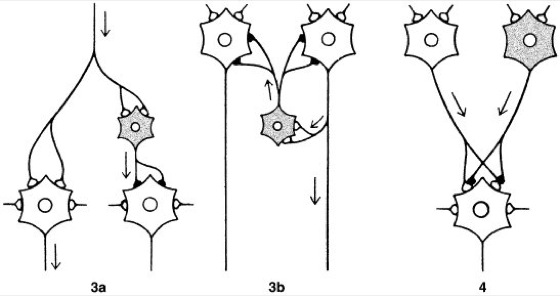

Рисунок 4: пресинаптическое торможение.

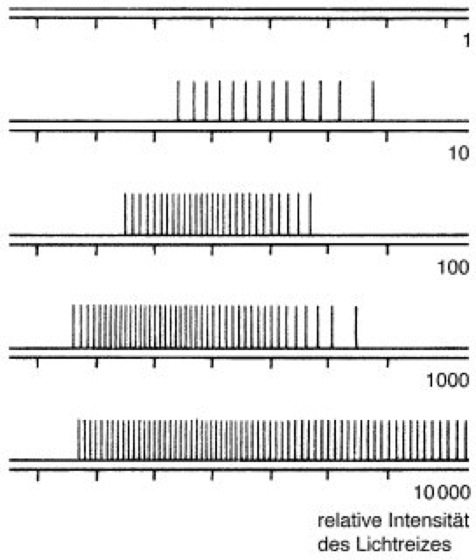

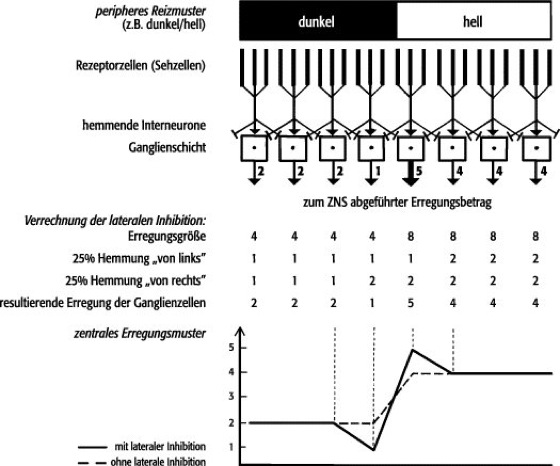

Рисунок 5: Схематическое изображение бокового торможения. Чтобы проиллюстрировать этот принцип, увеличение контраста, вызванное этим торможением, было проиллюстрировано численными примерами. Для упрощения предполагалась линейность интенсивности стимула и количества возбуждения. Волнение, исходящее от рецепторов, передается клеткам ганглия, в результате чего коллатерали одновременно стимулируют тормозные интернейроны. Они действуют с предполагаемым ингибированием 25% на соседние ганглии.

С момента рождения у доношенного ребенка имеется ряд врожденных, или безусловных, рефлексов . К ним относятся сосание, глотание, мигание, кашель, чиханье, акт дефекации мочеиспускания, такие рефлексы, как рефлексы Бабинского, Кернига, Моро и некоторые другие. Они осуществляют приспособление организма к окружающей среде и до конца 1-го года жизни подвергаются быстрой и существенной эволюции. Большинство безусловных рефлексов имеет примитивный характер. Их исчезновение является признаком подчинения низших центров высшим, которые начинают функционировать полноценно (для большинства рефлексов - это центры полосатого тела и коры). Их сохранение после определенного срока или их повторное возникновение является патологическим признаком.

Микроскопические изображения 1 секции мозжечка, 2 нейронов мозжечка человека, 3 астроцитов.

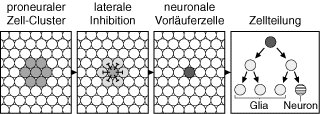

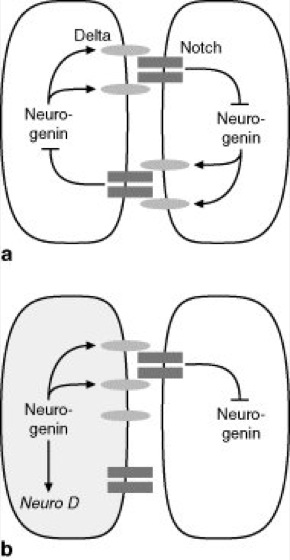

Рисунок 7: В пронуральном кластере ячейка является первой, которая использует сигнал, чтобы предотвратить смещение соседних клеток в клетки-предшественники нейронов. Таким образом, только сама эта ингибирующая клетка становится нейронной клеткой-предшественником и образует нейроны и глиальные клетки посредством последующих делений клеток, тогда как ее соседние клетки дифференцируются в эпидермальные клетки.

На базе указанных безусловных рефлексов у ребенка вырабатываются условные рефлексы , имеющие основное значение в жизни человека, иными словами, происходит развитие первой сигнальной системы.

При рождении ребенка кора больших полушарий головного мозга уже готова к выработке условных рефлексов, однако образование их в период новорожденности происходит в весьма ограниченном объеме, так как здоровый новорожденный находится в состоянии бодрствования лишь короткое время. Обычно внешние раздражители являются для коры больших полушарий новорожденного сверхсильными, вследствие чего центральная нервная система быстро утомляется, понижается возбудимость нервных центров, развивается торможение и ребенок погружается в физиологический сон.

Клетки в нервной пластинке первоначально синтезируют нейрогенин, а также трансмембранные молекулы дельта и выемку.

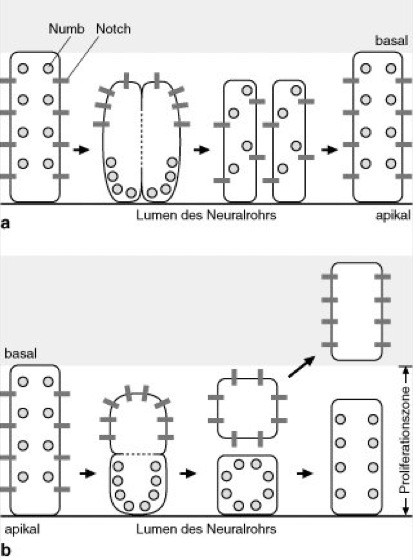

Рисунок 9: Симметричное и асимметричное деление нейронных стволовых клеток в зоне распространения желудочков в центральной нервной системе позвоночных. Апикальная сторона клеток в нейроэпителии граничит с просветом нервной трубки. Симметричное деление производит 2 аналогичные клетки, которые сохраняют свой характер стволовых клеток.

В конце 1-го и в начале 2-го месяца жизни у ребенка образуется целый ряд условных рефлексов со всех анализаторов. Появление этих ранних условных рефлексов свидетельствует о том, что мозг и его высшие отделы - кора больших полушарий - начинают выполнять свою функцию: установление связи организма с окружающей средой. Следовательно, развитие высшей нервной деятельности происходит у ребенка с первых дней жизни.

В асимметричном делении апикале образуется стволовая клетка, которая остается в пролиферативной зоне, тогда как базальный нейробласт позже дифференцируется к нейрону. Рольф Сауермост Дорис радостный. Андреас Сендтко Гельмут Генуст Клаудиа Гак. Рюдигер Хартманн Клаус Хемманн Манфред Гиммлер Рудольф Кемпф Мартин Лей Рольф Зауэрмост Ричард Шмид Ханнс Страуб Мелани Вайганд-Браунер. Дорис Джойс Ричард Зинкен.

Анатомо-физиологические особенности нервной системы у детей

Арно Богенридер Профессор Клаус-Гюнтер Коллац Профессор Ханс Кёссель Профессор Уве Майер Профессор Гюнтер Оше Проф. Герхард Рюбсамен-Вайгманн, профессор. Ее функциональной и структурной единицей является нервная клетка. - Эволюция нервной системы может быть выведена только теоретически, поскольку ископаемые данные для нервной системы в основном отсутствуют. Таким образом, можно получить модельные идеи о теоретически возможных эволюционных путях нервной системы. Губки, как очень просто организованная группа животных, уже давно лишены существования нервной системы, но также имеют удлиненные многоразветвленные клетки, которые передают возбуждение в виде электрических импульсов.

Вначале условные рефлексы у ребенка простые, элементарные, но уже в конце 3-го месяца жизни и на 4-м месяце у него можно выработать довольно сложные, тонкие дифференцированные рефлексы, указывающие на развитие анализаторной функции коры головного мозга.

Развитие высшей нервной деятельности, т. е. приобретение условных рефлексов, идет очень быстрыми темпами. Ребенок значительно легче, чем взрослый, образует условные связи с окружающей средой. Эти связи у него устойчивые и яркие. Это значит, что ребенок может сравнительно быстро приобрести определенные навыки поведения, привычки, которые потом остаются на длительное время, часто на всю жизнь.

Передача возбуждения между отдельными клетками осуществляется химическими агентами переноса. Проведение очень медленно и, по-видимому, играет роль в сокращении тела губки. - В «полых животных» образуется нервная система в указанном выше смысле. Нервная система этих животных расположена у основания внешнего слоя, покрывающего тело. Он состоит из многочисленных многополюсных клеток, которые контактируют друг с другом в предгорьях и, таким образом, создают сетевую нервную систему. Концентрация нервных клеток в кольце вокруг горла может быть обнаружена у полипов или на краю медузы.

В то же время следует помнить, что вновь образованные рефлексы легко угасают при воздействии неблагоприятных и сильных раздражителей. Если ребенок попадает в непривычную для него обстановку, например в больницу, то он нередко теряет приобретенные навыки. Незнакомые раздражители и впечатления вызывают чрезмерное раздражение коры головного мозга и распространение этого раздражения, что выражается в беспокойстве ребенка, капризах, плаче, крике или же в заторможенности, вялости, сонливости.

Физиологическая особенность диффузной сети нервов заключается в том, что синапсы между нервными клетками передают возбуждения в обоих направлениях. В результате в нервной сети возбуждение может распространяться равномерно во всех направлениях из любой точки. Активность одной нервной сети тормозит другую и наоборот. Важность организации двустороннего органа и направленной локомоции может быть четко проиллюстрирована на примере плоских червей. В конце тела, которое вначале контактирует с окружающей средой во время локомоции, органы чувств все чаще формируются.

Развитие сложного поведения ребенка тесно связано с определенным уровнем развития органов чувств как периферических воспринимающих органов. Органами чувств являются слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, все они функционируют к моменту рождения, но далеко не совершенно.

Достаточно хорошо у ребенка развит вкус, он различает горькие и сладкие лекарства, охотнее пьет сладкие смеси. Хуже развито обоняние, однако некоторые резкие запахи ребенок различает довольно отчетливо. Достаточно хорошо развито чувство осязания, например прикосновение к губам вызывает сосательные движения. Наиболее чувствительна к прикосновению кожа лица, ладоней и подошв. Болевые раздражения ребенок воспринимает обычно сразу же после рождения.

Нервная система обычно состоит из 8 медуллярных нитей, которые взаимосвязаны многочисленными комиссурами. На переднем конце по отношению к сенсорным органам обнаружен головной ганглий, который также имеет контакт с продольными нитями. Такая нервная система называется Ортогоном из-за равномерного выравнивания продольных нитей. - Типичная нервная система аннелидных червей представляет собой нервную систему канатного проводника, состоящую из множества пар и сегментных ганглиев. Ганглии взаимосвязаны поперечными спайками и продольными связями.

Самым сложным является развитие слуха и зрения . С момента рождения ребенок видит и слышит, но восприятия у него не четкие. Слуховые рецепторы у новорожденного развиты достаточно хорошо, и на сильные звуковые раздражения он реагирует вздрагиванием. Ребенок начинает поворачивать голову к источнику звука после 2 нед. жизни, а на 2-м месяце он отличает гудок от звонка, т. е. различает звуки.

Из каждого ганглия выходят 3 сегментарные нервы. Однако эти иннервации, в соответствии с сегментарной пограничной системой мускулатуры, также являются областями, которые лежат за пределами сегмента, от которого ганглия они возникают. Нервы суммируют сенсорные и моторные части. Нервные импульсы переключаются через промежуточные нейроны на нисходящих или восходящих нервных волокнах, так что возможна передача импульса другим ганглиям. Удаление мозга не влияет ни на какие из способностей. Мозг, такой как брюшные аортальные ганглии, имеет структуру коры, то есть внешняя кора содержит тела клеток, а внутренний мозг заполнен восходящими и нисходящими фиброзными путями. - Из мозга возникают нервы кишечной нервной системы.

У новорожденного нередко отмечается косоглазие из-за отсутствия содружественного движения обоих глазных яблок, у многих наблюдается светобоязнь, иногда отмечается нистагм. Все эти явления проходят через 2-4 нед. Слезные железы развиты, но слезоотделения еще нет вследствие недостаточности импульсов из центральной нервной системы. Мигание у ребенка 1-го месяца жизни очень редкое, слезоотделение начинается с 2-месячного возраста. На 3-4-й неделе ребенок задерживает взор на яркой игрушке несколько секунд, в конце 2-го месяца жизни - несколько минут. После 3-го месяца ребенок фиксирует взор на определенном предмете. С 6 мес. дети различают цвета, а с 3 лет правильно называют их. Следовательно, окружающий мир ребенок познает через органы чувств.

Это образует плотную сеть нервов вокруг глотки и внутренних органов; он, по-видимому, в значительной степени не зависит от сенсорных и моторных систем канатной лестничной системы. В брюшном нервном корде обычно 3 нервных волокна, диаметр которых составляет до 75 микрон и, таким образом, превышает примерно поперечное сечение «нормальных» волокон примерно в 10 раз. Это связано с увеличением скорости линии для электрических импульсов. - Нервная система членистоногих в своей основной организации согласуется с системой канатных проводников аннелидных червей.

Огромную роль в поведении ребенка играет речь - вторая сигнальная система . Становление детской речи происходит по законам образования условных рефлексов и проходит через несколько этапов. В 2-3 мес. ребенок обычно «гулит» - это речевые шумы, зачаток будущих слов. Во 2-м полугодии начинает формироваться речь. Ребенок произносит отдельные слоги, а иногда повторяемые слоги принимают уже определенный смысл. К году дети обычно знают 5-10 слов. На 2-3-м году жизни особенно бурно и интенсивно идет развитие речи. К 2 годам словарный запас ребенка должен состоять примерно из 200 слов. Речь развивается путем подражания, поэтому особенно важно разговаривать с ребенком правильно. Речь, возникая на основе первой сигнальной системы и будучи тесно с ней связана, становится ведущим звеном формирующейся в дальнейшем нервной деятельности ребенка. С развитием речи познание ребенком окружающего мира идет необычайно быстро и бурно.

В некоторых примитивных группах он все еще показывает эту характерную структуру, тогда как во всех производных группах можно наблюдать повышенную концентрацию и концентрацию ганглиев и появление других сверхвысоких центров. Например, в эпидермисах, многих насекомых и некоторых ракообразных ганглии брюшного мозга слились в один большой ганглий. - Мозг членистоногих претерпевает дальнейшее воплощение с возрастающей степенью дифференцировки. Брюшная аорта туловища и живота посылают аксоны в каждом сегменте к мышцам туловища, конечностей и дыхательных отверстий, в крылоносных сегментах также к мышцам крыла и в брюшной полости к сердцу.

В понятие «здоровый ребенок» входит и оценка поведения ребенка, его эмоциональной настроенности и соответствия его умений возрасту.

Определяющим и основным фактором развития высшей нервной деятельности ребенка является окружающая среда .

Развитие и воспитание ребенка складываются из определенного распорядка жизни (режима), из привития ему необходимых навыков, из создания условий, которые обеспечили бы правильное развитие его движений, речи, а также бодрое жизнерадостное настроение, из ежедневных прогулок и общения с другими детьми и со взрослыми.

Напротив, брюшная аорта получает чувствительные нервные волокна от сенсорных органов ног, крыльев, церки, внутренних разгибателей и т.д. многочисленные интернейроны в ганглиях соединяют нейроны. Абдоминальные ганглии имеют важную интегрирующую функцию. Как и с аннелидами, гигантские членистоногие можно встретить в брюшной части членистоногих. - Висцеральная нервная система обеспечивает внутренние органы независимо от двигательной нервной системы. В парсецеребралисе и почти во всех брюшных ганглиях, а также в эндокринных железах вне нервной системы.

Ребенок с первых дней жизни должен иметь определенный режим дня, который предусматривает прежде всего правильную организацию сна и бодрствования. Новорожденный спит 20-22 ч и для него устанавливают лишь режим кормления. Дети в возрасте 2,5-3 мес. спят 16-18 ч, из них ночью 10- 11 ч, днем 6-7 ч - 3-4 раза, по 1,5-2 ч с промежутками 1-1,5 ч. Как правило, после каждого сна ребенок должен есть, а после каждого кормления - бодрствовать. В возрасте от 2,5-3 до 5-6 мес. общая продолжительность сна составляет 16-16,5 ч (днем 3-4 раза по 1,5-2 ч), длительность каждого периода бодрствования колеблется от 1,5 до 2 ч.

С 5-6 до 9-10 мес. время бодрствования ребенка увеличивается до 2-2,5 ч подряд, общее количество сна равняется 15-16 ч в сутки, из них на дневной сон приходится около 5 ч (3 раза по 1,5-2 ч). В 9-10-месячном возрасте дети переходят на двукратный дневной сон с промежутками бодрствования от 2,5 до 3,5 ч, общая продолжительность сна равна 14,5-15 ч. Начиная с 1,5 лет дети спят днем 1 раз около 3 ч и бодрствуют до 4,5-6 ч подряд.

Следовательно, с возрастом время бодрствования постепенно увеличивается. Промежутки между сном и кормлением должны быть заполнены интересными играми, способствующими развитию ребенка.

Режим детей дошкольного возраста (3-7 лет) следует строить с учетом того, что днем они спят 1 раз (2-2,5 ч) и ночной сон составляет 10-11 ч.

Принимать пищу ребенок должен в одни и те же часы, число кормлений зависит от возраста.

Укладывать ребенка спать нужно в одно и то же время, тогда у него постепенно вырабатывается привычка спать именно в эти часы. Сон ребенка любого возраста только тогда будет крепким, когда он заснет после спокойной игры, в тишине, при условии, если свет не падает ему в глаза, в хорошо проветренной комнате или с открытой форточкой. Нельзя укачивать ребенка, носить его на руках, петь песни, рассказывать сказки, давать в кровать игрушки, брать к себе в постель. Самый лучший сон - на воздухе. Правильно, по сезону одетый ребенок очень быстро засыпает на улице и крепко спит.

Летом в жаркие дни следует оберегать ребенка от перегревания. Лучше всего уложить ребенка спать на свежем воздухе, причем кроватку надо поставить в тени, около деревьев, но если в комнате прохладнее, чем на улице, ребенка надо уложить в помещении с открытыми окнами.

Для детей второй половины года прогулка не только является оздоровляющим средством, но имеет и большое воспитательное значение. На прогулке ребенок получает много разнообразных впечатлений, проявляет интерес ко всему окружающему. Ребенок, умеющий ходить, во время прогулки встречается с разнообразными препятствиями, преодоление которых способствует развитию ловкости, сообразительности, смелости. В зимнее время на прогулку нужно брать санки, лопатки; летом - ведерки, песочницы, корзиночки. Важно правильно одеть ребенка для прогулки. В холодное время одежда должна быть легкой, но теплой и удобной, чтобы не стеснять его движений.

Игра в жизни ребенка - это средство развития и познания жизни. В игре формируются основные движения - хватание, ползание, сидение, вставание, ходьба, лазание. Одновременно игра способствует развитию речи, внимания, наблюдательности, памяти, выработке определенных норм поведения, в игре закладываются основы будущего характера.

Важное значение имеют игрушки, которые ребенок должен видеть после 1-го месяца жизни. Характер игрушек меняется в зависимости от возраста. Ребенку в 2-3 мес. необходимо над кроваткой на высоте 50-75 см подвешивать крупную, яркую, блестящую игрушку. Ребенку старше 3 мес. следует давать игрушку меньшего размера и вешать ее так, чтобы он мог схватить ее руками и удержать (погремушки с закругленными ручками и др.). С 9-10 мес. ребенку следует показать, как нанизывать кольца на палочку, катать мяч, открывать и закрывать коробочку, а затем давать эти предметы ребенку для самостоятельной игры.

На 2-м году жизни ребенок начинает ощущать потребность в игре с другими детьми и подражать им. Детям этого возраста нужны легко моющиеся игрушки, а также яркие, простые по содержанию картинки для рассматривания.

Игра для ребенка на 3-м году должна быть более разнообразной и сложной (рисование, лепка, игра с песком, водой, стройка и конструкции из мелкого и крупного строительного материала, одежда для кукол, посуда, мебель, разрезные картинки).

В этом возрасте надо приучать ребенка к аккуратности и бережному отношению к игрушкам.

Приобретение навыков имеет большое значение для здоровья ребенка и их надо вырабатывать с раннего возраста. Одним из основных навыков является аккуратный прием пищи. Во время кормления необходимо надевать ребенку нагрудник. Когда с 5-6 мес. начинают прикармливать ребенка, то кормить его надо с ложечки. С 7-8 мес. следует приучать его пить из чашки, а с 8-9 мес. - самостоятельно пользоваться ложкой. Ложку нужно давать перед началом еды, а не после того как ребенок будет покормлен, так как, насытившись, он не проявит стремления к самостоятельной еде.

С возрастом у ребенка воспитываются, закрепляются и другие навыки (мыть руки перед едой, не выходить из-за стола с куском хлеба, уметь пользоваться салфеткой, носовым платком).

Навыки самостоятельности следует развивать также при умывании, одевании и раздевании, привлекая ребенка к активному участию в этих процессах. Эти навыки прививаются детям легко и быстро, но при этом не следует допускать неприятных ощущений (при умывании - холодная или горячая вода, при одевании - неудобная, трудно застегивающаяся одежда, при еде - невкусная, например несоленая, пища и др.).

Следует приучать ребенка к опрятности в одежде. К 3-му году можно приучать детей при раздевании складывать одежду и обувь на место и даже вешать пальто на вешалку. Старшие дошкольники должны оказывать помощь младшим.

Воспитывая у детей гигиенические навыки, следует особое внимание уделять уходу за полостью рта. Надо приучить детей после каждого приема пищи прополаскивать рот. В более старшем возрасте дети должны ежедневно чистить зубы.

Гигиенические навыки, которые прививаются дошкольникам, должны систематически подкрепляться у детей школьного возраста. У школьника появляется новый режим дня, который должен неуклонно выполняться. Ложиться спать дети должны в определенные часы, продолжительность ночного сна 9-10 ч. До завтрака ребенок обязательно должен выполнять зарядку и закаливающую водную процедуру. После школьных занятий или до них ребенку следует не менее 2 ч быть на свежем воздухе. Помимо игр, в режим дня ребенка школьного возраста включаются трудовые процессы как в школе, так и дома. Недопустима перегрузка нервной системы детей любого возраста возбуждающими односторонними впечатлениями. Детям разрешается смотреть по телевизору лишь те передачи, которые рекомендуются для просмотра в соответствующем возрасте. Методом борьбы с любым увлечением, связанным с неподвижным пребыванием в помещении, порой плохо проветренном, с нагрузкой на зрение, должно являться не запрещение, а пропаганда и организация более здоровых и более увлекательных занятий.

Нервная система является основной регулирующей и координирующей системой организма. Она осуществляет быструю и точную передачу информации ко всем органам и системам, обеспечивает функционирование организма как единого целого, его взаимодействие с внешней средой.

С помощью нервной системы осуществляется прием и анализ разнообразных сигналов из окружающей среды и внутренних органов, формируются ответные реакции на эти сигналы. С деятельностью высших отделов нервной системы связано осуществление психических функций – осознание сигналов окружающего мира, их запоминание, принятие решения и организация целенаправленного поведения, абстрактное мышление и речь.

3.1. Общий план строения нервной системы

Нервная система в функциональном и структурном отношении делится на центральную и периферическую нервную системы (рис. 3.1).

Центральная нервная система (ЦНС) – это совокупность нервных образований спинного и головного мозга, обеспечивающих восприятие, обработку, передачу, хранение и воспроизведение информации с целью адекватного взаимодействия организма и изменений окружающей среды, организации оптимального функционирования органов, их систем и организма в целом.

Центральная нервная система человека представлена спинным, продолговатым, средним, промежуточным мозгом, мозжечком, базальными ганглиями и корой головного мозга. Каждая из этих структур имеет морфологическую и функциональную специфику. Но, наряду с этим, у всех структур нервной системы есть ряд общих свойств и функций, к которым относятся: нейронное строение, электрическая или химическая синаптическая связь между нейронами; образование локальных сетей из нейронов, реализующих специфическую функцию; множественность прямых и обратных связей между структурами; способность нейронов всех структур к восприятию, обработке, передаче, хранению информации; преобладание числа входов для ввода информации над числом выхода информации; способность к параллельной обработке разной информации; способность к саморегуляции; функционирование на основе рефлекторного доминантного принципа.

Периферическая часть нервной системы состоит из нервов, т. е. пучков нервных волокон, которые выходят за пределы головного и спинного мозга и направляются к различным органам тела. К ней относятся и нервные узлы, или ганглии, – скопления нервных клеток вне спинного и головного мозга.

В зависимости от строения и иннервации периферических структур различают вегетативный (рис. 3.2) и соматический отделы нервной системы. Первый осуществляет регуляцию деятельности внутренних органов и обмена веществ, приспосабливая органы к текущим потребностям организма. Большинство внутренних органов обладает двойной иннервацией: к каждому из них подходят два нерва – симпатический и парасимпатический. Так, симпатический нерв ускоряет и усиливает работу сердца, а парасимпатический (блуждающий) тормозит; парасимпатический нерв вызывает сокращение кольцевой мускулатуры радужной оболочки глаза и в связи с этим сужение зрачка, а симпатический нерв вызывает расширение зрачка.

Симпатическая часть вегетативной нервной системы способствует интенсивной деятельности организма, особенно в экстренных условиях, когда нужно напряжение всех его сил. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы – система «отбоя», она способствует восстановлению истраченных организмом ресурсов.

Раздражение симпатических нервов утомленной скелетной мышцы восстанавливает ее работоспособность. Все это дало основание говорить об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы. Рефлекторные реакции поддержания кровяного давления на относительно постоянном уровне, теплорегуляция, изменение частоты и силы сердечных сокращений при мышечной работе и многие другие процессы связаны с деятельностью вегетативной нервной системы.

Все отделы вегетативной нервной системы подчинены высшим вегетативным центрам, расположенным в промежуточном мозге. К центрам вегетативной нервной системы приходят импульсы от ретикулярной формации ствола мозга, мозжечка, гипоталамуса, подкорковых ядер и коры больших полушарий.

Соматическая нервная система регулирует сокращения поперечнопо-лосатой мускулатуры и, в конечном итоге, движения и обеспечивает чувствительность нашего тела.

Выделение вышеназванных отделов в нервной системе условно. В действительности она представляет собой анатомически и функционально единое целое, элементарной основой которого являются нервные клетки – нейроны, представляющие собой, образно говоря, «атомы» нашего мозга.